PAUL WARREN A story to be told

intervista

Provare anche solo a dire che questo non abbia dell’incredibile, sarebbe davvero un gesto avventato, soprattutto perché la carriera di Warren (classe 1953) è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio. Si pensi ai Nite City, band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei The Doors nel 1975, e della quale Paul Warren fu parte fondamentale, si pensi a Private Dancer, album che nel 1984 innalzò Tina Turner ad artista n°1 nel mondo, scalando le classifiche con pressoché in ogni nazione. E poi ancora USA for Africa per la famosissima We Are The World, il lavoro in studio e live con Richard Marx, i tour di inizio anni novanta...

l'articolo continua...

alla corte di Joe Cocker, i tour con Rod Stewart negli anni 2000, e l’elenco potrebbe proseguire ancora per molto.

Grazie al suo recente passaggio in Italia, ci siamo seduti ad un tavolo dell’Asino Che Vola, uno dei locali romani più attivi per quanto riguarda la musica dal vivo, ed abbiamo parlato con Paul di molte cose. Ad esempio della sua carriera, dei suoi ricordi più felici, ed anche di qualche rimpianto, in una chiacchierata coinvolta e sentita su entrambi i fronti.

Paul non c’è altro da dire: siamo felicissimi di incontrarti. In più di trent’anni di rivista per qualche motivo ci siamo sempre mancati! Come sta andando il tour fino ad adesso?

Grazie a voi per quest’intervista, è bello poter parlare con una rivista cartacea ancora in circolazione, soprattutto con una testata storica come la vostra, non è facile al giorno d’oggi! Per quanto riguarda il tour va tutto molto bene, diciamo che essendo oggi la quarta serata le cose vanno sempre migliorando, sono convinto che domani, quando si viaggerà verso l’Austria, avremo accumulato ulteriori energie.

Ripensando alla tua carriera nel momento di preparare questa intervista, è stato impossibile non guardare ai tanti traguardi che hai raggiunto. Ad esempio il primo lavoro in studio di registrazione, avevi soltanto diciassette anni, lavoravi per una delle case discografiche più importanti della storia, e hai iniziato con un brano che è schizzato ai primi posti delle classifiche.

Fu Norman Whitfield a contattarmi per iniziare a lavorare con la Motown. Avevo diciassette anni e non avrebbe potuto capitarmi nulla di più incredibile. Il brano a cui ti riferisci credo sia Papa Was A Rollin’ Stone dei The Temptations. Il brano uscì nel settembre del ’72 nella versione registrata con una band chiamata The Undisputed Truth, ma inizialmente non ebbe la stessa ricezione. Quando la versione dei The Temptations arrivò sul mercato non impiegò molto per salire al primo posto della Billboard Hot 100, ed il resto è storia. Non posso far altro che dire che quegli anni furono incredibilmente fortunati per me, un inizio di carriera con i fiocchi.

In tutti i sensi erano tempi incredibili per la musica, soprattutto sul piano discografico. Avere un singolo al primo posto delle classifiche allora significava qualcosa di importantissimo, oggi le cose sono molto diverse.

Un singolo da primo posto significava molti soldi perché si vendevano molte copie. Oggi con cifre irrisorie finisci al primo posto delle classifiche, leggevo tempo fa un articolo dove si paragonavano le cifre di vendita degli artisti di maggior successo, e posso dire tranquillamente che un primo posto di oggi non sarebbe arrivato neanche alla centesima posizione anni fa. Insomma, è tutto diverso, ma ci sono anche casi eccezionali, vedi Adele ad esempio… ma anche prendendo le sue vendite (1,731,000 copie vendute negli Stati Uniti – dati Forbes, 5 gennaio 2017) non raggiungerai mai nulla di paragonabile ad un mediocre successo degli anni Settanta. Viviamo letteralmente in un mondo diverso.

Credi sia possibile per un giovane musicista fare la carriera che hai fatto tu? Magari anche avendo la stessa fortuna?

Assolutamente no. I musicisti di oggi non possono puntare a quel tipo di vita e a quel tipo di guadagni. Oggi è difficile anche per il sottoscritto, forse in maniera diversa, ma è comunque difficile bilanciare il modo in cui funziona la vita da musicista. Oggi viene richiesto di fare moltissime cose che una volta non erano nemmeno sul radar, bisogna diversificare le proprie occupazioni… e poi c’è l’obbligo della presenza online. Relazionarsi con il web è diventato fondamentale, bisogna essere presenti e attivi, non soltanto per il pubblico, ma anche per il proprio impatto lavorativo. Detto ciò è praticamente impossibile che un giovane finisca per essere pagato come session man stabile per una casa discografica, quello che è successo a me è qualcosa che oggi non può avvenire… si pensi anche solo al fatto che molte case discografiche non esistono più.

C’è una soluzione a questo problema? Le cose prenderanno prima o poi un’altra piega, oppure dobbiamo rassegnarci al modo in cui la musica è reperita e acquistata oggi?

O meglio dire “al modo in cui non è acquistata”. Poco tempo fa leggevo un’intervista fatta a Paul McCartney, dove diceva molto chiaramente che il suo nuovo album è pronto, ma che tanto è già convinto del fatto che non lo comprerà nessuno e che in pochi lo ascolteranno. Purtroppo ci siamo tutti rassegnati a questa realtà, ed anche McCartney sottolineava come il fare un nuovo album per lui sia semplicemente qualcosa che si può permettere. Se una persona come McCartney è portata a dire cose simili, non sembra possibile pensare ad un cambio di rotta generale. Non nell’immediato perlomeno.

È questo il motivo per cui anche tu non pubblichi un album solista dal 2011?

Le ragioni sono molte, ma credo che sicuramente le vendite scoraggianti siano uno dei motivi principali. Ho scritto molto materiale in questo periodo, ed ho anche lavorato con molti artisti sui loro album, sia in veste di chitarrista, sia in veste di produttore. Il tempo per concentrarmi sulla realizzazione di un mio album è stato poco. Il disco del 2011 è nato in condizioni particolari, perché un amico, un produttore molto facoltoso, mi chiese se volessi realizzare finalmente quell’album che non avevo mai fatto negli anni ottanta. Non c’era un target discografico, oppure una fetta di pubblico a cui puntare, semplicemente volevamo fare un album come quello che avevo in mente da tempo. Non tutti hanno questa fortuna, ma per me è andata così. Ultimamente ho riascoltato delle tracce live degli anni Novanta, furono registrate in modo professionale e con un’ottima qualità, e credo contengano alcune delle migliori cose che io abbia mai suonato. Mi piacerebbe molto riuscire a farle uscire, quindi credo che un album dal vivo potrebbe essere il prossimo passo, ma vedremo come si evolvono le cose in base agli appuntamenti dal vivo e agli impegni già presi. È comunque un ragionamento che mi suona assurdo, perché una volta si andava in tour per promuovere un album, oggi invece si fa uscire un album per promuovere un tour… pazzesco.

Parliamo un po’ degli strumenti che ti accompagnano in tour come questi. Quando viaggi per portare il Paul Warren Project dal vivo, qual è il tuo setup?

Quando vado in tour come solista, le mie richieste sono davvero pochissime. La mia chitarra principale è una Stratocaster del ’55, è con me da diversi anni ed è tutto quello che mi serve per delle serate di blues come queste. Per quanto riguarda gli amplificatori non viaggio mai portandomi una testata o un combo da casa, di solito chiedo che il management del locale mi fornisca un Fender Super Reverb Reissue, oppure un Twin Reverb. L’unico pedale che utilizzo è un TS808.

La mia strumentazione per il tour finisce qui: chitarra, amplificatore con riverbero, e Tube Screamer. Quando sono negli Stati Uniti invece la cosa è diversa perché è più facile viaggiare con i miei strumenti, ma posso dire che il mio amplificatore principale è un Princeton Reverb, non parlo della reissue, quello vero.

Sei un chitarrista legato al vintage, credi siano strumenti realmente più performanti? Non trovi che molto spesso la mitologia superi la realtà? Pensandoci bene anche oggi vengono prodotti strumenti davvero eccellenti.

Non c’è dubbio, oggigiorno la qualità costruttiva è altissima. Con gli strumenti vintage la mitologia subentra perché spesso serve avere fortuna nel trovare l’esemplare giusto, quello che è stato trattato bene o che è sopravvissuto al tempo in maniera migliore. Per quanto mi riguarda gli strumenti di quei primi anni sono superiori per il semplice motivo che il legno con il tempo tende a migliorare in quanto a risonanza. Non è una regola, ma trovando lo strumento giusto si può star certi del fatto che tanto di quel suono viene dai legni. Molte persone credono che con la chitarra elettrica il legno non conti nulla, ma non c’è niente di più sbagliato, una chitarra che non risuona da spenta non potrà avere un gran suono nel momento in cui intervengono i pickup. E poi, come detto, ci sono i pickup, che oggi tendono ad essere prodotti con output altissimi, perché la gente è convinta che un pickup più potente sia sinonimo di un suono più complesso e avvolgente. Su questo mi sento di dissentire categoricamente, i pickup più scarichi, come quelli delle vecchie Fender, oppure i P.A.F., hanno un dettaglio e una chiarezza maggiore, producono un suono più organico e cristallino, ma ovviamente richiedono una plettrata diversa. Inoltre i pickup con minore output, soprattutto per quella chiarezza sui cantini che li contraddistingue, mettono in risalto ogni errore, e quindi sono più “scomodi” da suonare. I chitarristi di oggi spesso non sanno cosa questo voglia dire.

Con gli amplificatori non è diverso. I più giovani non hanno mai sentito suonare un full-stack Marshall da 100W, sono abituati a suonare in cuffia oppure con software di simulazione, che sono un ottimo metodo per sopperire ad alcune difficoltà, ma spesso sono software dal suono compresso e poco dinamico…

Sono d’accordo al 100%. Devo dire però che anche volendo i giovani di oggi non saprebbero cosa farsene di una Marshall 100W, nessun locale permetterebbe loro di suonarla al volume richiesto, e di certo a casa sarebbe impossibile. È vero peccato, perché quello è il germe originario della musica che molti vogliono suonare, e l’esperienza di due 4x12 con una testata da 100W a giusto regime è qualcosa che cambia la vita, non solo in quanto ad impatto sonoro, ma anche in quanto a lezione da imparare come chitarrista. Ultimamente mi sono unito ai Cactus di Carmine Appice, e loro sono gente che suona alla vecchia maniera. Ci siamo trovati a New York per quattro giorni di prove e per la prima volta da quando avevo 18 anni ho “tirato il collo” ad una 100W full stack… è stato come ringiovanire di 50 anni in un solo istante. Credo sia qualcosa da provare almeno una volta nella vita, così da sapere cosa significhi avere sotto mano quel tipo di amplificatori.

Sempre parlando di amplificatori mi sembra di capire che tu sia un tipo da Blackface.

Colpito e affondato. Adoro i Blackface, con il knob del volume della chitarra si riesce a passare dal crunch al pulito quasi cristallino, ed in più il riverbero ed il tremolo suonano in maniera divina. Non c’è nessun amplificatore che possa sostituire un Blackface nel mio cuore, li uso praticamente da sempre.

Ti sei mai considerato un collezionista oltre che un chitarrista professionista?

C’è stato un periodo della mia vita in cui acquistavo e vendevo talmente tante chitarre da iniziare a considerarmi un collezionista, ma è stato solo un periodo. Essendo spesso in tour, riuscivo a provare e suonare gli strumenti che acquistavo soltanto dopo moltissimo tempo. Andavo accumulando chitarre e amplificatori bellissimi, che però non suonavo mai quanto meritavano… e la cosa mi faceva star male. Compravo quella strumentazione perché suonava bene, perché mi sarebbe piaciuto utilizzarla su un palco, non per il bello di averla a casa, e quindi lasciarla a dormire senza mai essere usata diventò presto qualcosa di insostenibile. Così anni fa ho deciso di vendere ciò che non usavo, ho tenuto soltanto quello che poteva servirmi realmente.

Qual è il più grande rimorso della tua vita? Qual è stato lo strumento che non avresti mai dovuto vendere?

Temevo me l’avresti chiesto. Non ricordo precisamente l’anno, ma un giorno riuscii a comprare, per una cifra che oggi suonerebbe assolutamente ridicola, una Gibson Explorer del ’58 con corpo in korina, probabilmente una delle chitarre più rare al mondo. Gibson ne produsse circa 50 esemplari fra il ’58 e il ’59. Uno strumento leggendario, aveva un suono che non riesco neanche a descriverti. Ho venduto quella chitarra per circa diecimila dollari, che per il periodo era qualcosa di spropositato… beh credo tu sappia a quanto è stato venduto un esemplare di quella stessa serie non più di qualche mese fa.

Credo proprio di saperlo…

1 milione e duecentomila dollari. Dollaro più, dollaro meno. Diciamo quindi che parlando di rimorsi, questo ha pochi rivali.

Voglio toglierti dall’imbarazzo di continuare su questa storia.

Non sai quanto te ne sono grato (ride).

In generale ciò che non si sente nominare nelle tue frasi sono gli effetti.

Semplicemente perché sono cose che ho utilizzato soltanto quando richiesto dall’artista. Con Eros Ramazzotti ad esempio dovevo avere tantissime sonorità diverse, e quindi si rese necessario assemblare dei rack per gli effetti. Per quanto mi riguarda sono soltanto degli orpelli… qualcosa che ho usato per soddisfare le necessità, non perché mi piacessero.

Molti chitarristi credono che suonare musica come quella di Ramazzotti sia facile, ma forse tu puoi confermare l’esatto contrario.

Non c’è nulla di facile nel pop di quel tipo, soprattutto quando hai un artista come Eros che vuole ricreare tutto quello che c’è sull’album. Suonare con il click nell’orecchio è qualcosa che moltissimi chitarristi non saprebbero affrontare, richiede una precisione che molti altri generi non rendono obbligatoria, così come il dover passare fra tanti suoni diversi in maniera naturale ed in armonia con il brano. È una scuola dura quella del pop: non andrebbe mai sottovalutata.

Nella tua carriera hai suonato con tantissimi artisti molto famosi. Volevo chiederti se potessi raccontarci qualcosa di tre fra i tanti: Rod Stewart, Tina Turner e Ray Manzarek.

Domanda davvero difficile, beh vediamo… Iniziamo con Tina?

Come preferisci, partiamo con Tina Turner.

Quando sono entrato a far parte della sua band avevo trent’anni, era il 1983, e quindi ho vissuto in pieno il fenomeno di Private Dancer. Quell’album fu qualcosa di incredibile, ricordo pochi successi di pubblico come quello. Tina era già un’artista di fama mondiale, ma con Private Dancer schizzò in cima ad ogni classifica, divenendo la più grande star del mondo in quel momento. Nel 1984 partimmo per il Private Dancer Tour, io mi consideravo un lavoratore di quelli accaniti, ma presto capii che nessuno al mondo poteva lavorare più duro di Tina Turner. Ogni sera, in ogni città, fosse anche nelle peggior condizioni possibili, dava sempre il meglio di sé. Sempre al 100%, anche quando non avrebbe potuto esserlo, Tina trovava le forze per dare al pubblico tutto quello che aveva. Ho imparato da Tina più di quanto io abbia imparato da ogni altro artista con cui ho lavorato. Ricordo che prima di Private Dancer Tina aveva preso accordi con McDonald’s per una serie di collaborazioni commerciali, ma nel momento in cui divenne la più richiesta al mondo il suo manager le propose di tirarsene fuori. Non sarebbe stato difficile per lui toglierla da quella situazione, ma lei decise di andare avanti e fare ciò per cui aveva dato la sua parola. Credetemi quando vi dico che a quei livelli probabilmente pochissimi altri avrebbero mantenuto i patti, ma Tina è unica, in ogni senso.

Cosa ci dici di Rod Stewart?

Oh boy… (ride). Scherzo ovviamente. Rod è un amico. È una rockstar sempre e comunque, 24 ore al giorno. Non è uno spettacolo per lo stage, e quindi suonare con lui è qualcosa di elettrizzante. Un uomo di grande energia, ed inoltre è un grande manager di sé stesso, motivo per cui ha fatto così tanti soldi. Potremmo dire che è un vero business man. Pensate che Rod era una delle mie star preferite quando ero giovane, quindi suonare con lui è stato come coronare un sogno. Dopo il tumore alla lingua ha mostrato quanto sia forte il suo impegno verso la musica. In passato i suoi concerti erano veri e propri rock show, ora invece ha deciso di dedicarsi a qualcosa di simile al Frank Sinatra di Las Vegas. La sua voce è cambiata molto dopo le cure, ma ora ha riacquistato il pieno controllo del suo strumento, ed alla sua età ha preso buone scelte per adattarsi a questi cambiamenti. Rod è un vero maestro del ri-adattamento, si è trasformato così tante volte nella sua carriera da rendere impossibile farla finire per colpa di qualche intoppo. Ce ne sono pochi così in circolazione.

Finiamo invece con Ray Manzarek, che è stata una persona molto importante nella tua vita.

Oggi, mentre io e te parliamo, sarebbe stato il suo compleanno. Non so davvero da dove iniziare… È una domanda che mi mette in grande difficoltà, ma voglio comunque rispondere perché è anche qualcosa di estremamente importante. Abbiamo iniziato a lavorare insieme a metà anni Settanta, subito dopo la fine dei The Doors, con una band chiamata Nite City… ma per me Ray è stato molto più di un collega o di un amico, è stato ciò che di più vicino ad un padre io abbia mai avuto.

In passato c’è stato un periodo in cui sono incappato in qualche problema di troppo per colpa della droga, e Ray un giorno si è presentato a casa mia, quando ancora vivevamo a Los Angeles, e mi ha dato una busta. Nella busta c’erano due biglietti per le Hawaii e mille dollari in contanti, mi disse di andare alle Hawaii con la mia fidanzata (che poi sarebbe diventata mia moglie) per potermi rimettere in sesto. “Riprenditi, cerca di star bene”, mi disse… e così è successo.

In un’altra occasione venne a casa mia a Los Angeles, abitavo in un posto davvero schifoso e a lui la cosa non piaceva per nulla, quindi mi fece fare i bagagli e mi tirò fuori di casa. Decise che saremmo andati a cercare un altro appartamento, io non avevo neanche un conto in banca ma a lui non interessava. Firmò lui stesso per un appartamento e si prese cura delle spese, si limitò soltanto a dirmi “questa è la tua nuova casa”. Ray era così, aveva un cuore enorme, credo questo possa far capire cosa abbia significato per me conoscerlo e averlo vicino.

Avrei un’ultima domanda da farti. Posso permettermi?

Quante vuoi.

Hai suonato e lavorato con uno dei miei cantanti preferiti… Joe Cocker. Ti prego, raccontaci qualcosa di lui che non si possa già conoscere.

Amico mio, hai nominato una delle persone più dolci e buone che il mondo abbia mai visto. Joe era semplicemente il più buono di tutti. Non ho mai visto nessuno trattare con lo stesso rispetto le persone che aveva accanto, dai roadie fino a noi musicisti, ed anche i fan che lo incontravano. Con Joe ho passato momenti stupendi, andavamo anche a vedere molti concerti insieme: una volta vedemmo Ray Charles, che era il nostro cantante preferito, e passammo praticamente tutto il concerto a piangere. In tutta questa storia c’è un “però”. Joe era fantastico però aveva i suoi demoni.

Era una persona buonissima, ma era anche molto timido, e credo che questa fosse una delle cause del suo alcolismo. Quando iniziava a bere diventava subito la persona più simpatica e socievole, ma poi perdeva il controllo. Non c’era una fine al suo bere, e arrivava sempre il momento in cui si superava il punto di non ritorno. Gli ultimi dieci anni della sua vita li ha passati a combattere questo problema, e ci è riuscito, ma era già tardi.

Ho un unico grande rimorso riguardo alla nostra amicizia, dopo l’ultimo tour che facemmo insieme, restammo in contatto per quattro o cinque anni, ma poi finimmo per perderci di vista e non ci sentimmo più. Potessi tornare indietro cambierei almeno questa cosa.

Che dire Paul, ti ringrazio dal profondo del cuore. Se lungo tutta la storia della rivista non ti abbiamo mai incontrato, sicuramente quest’intervista ha riparato all’assenza del passato. Mi auguro che accada nuovamente.

Anche io, e lo dico sinceramente. State tranquilli comunque, ho intenzione di restare in giro ancora per un bel po’.

di Francesco Sicheri

Leggi anche

Podcast

Album del mese

Raffaello Indri

Royal Wizard

Elevate Virtuoso Records

"Royal Wizard” è il debutto discografico di Raffaello Indri. ...

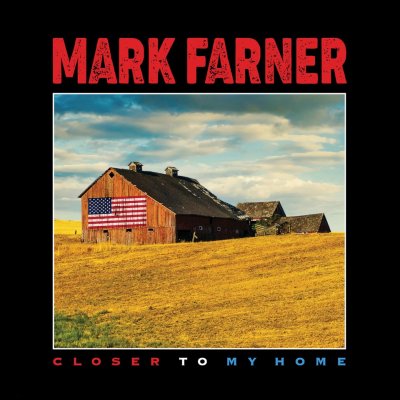

Mark Farner

Closer To My Home

Righteous Rock Records

Se tra gli scaffali di casa vostra campeggiano titoli quali On Time, Grand Funk o E Pluribus Funk potete tranquillamente continuare la lettura: avete tra...

Michael Kiwanuka

Small Changes

Polydor Records

Si parte con "Floating Parade" e si fluttua, tappa dopo tappa, tra la bellezza aerea di "One And Only", il progressivo incedere delle due parti...